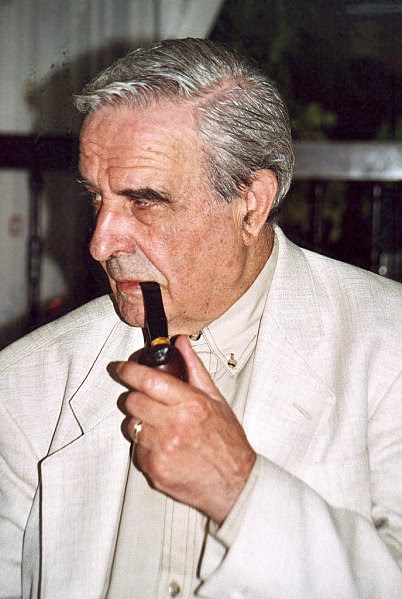

Por HELENO SAÑA

Escritor y filósofo

Todo sistema de poder no es sólo un sistema político, económico y social, sino también un sistema de palabras, un código semántico, una determinada manera de hablar. Eso ha sido siempre así, y lo es especialmente en la era de los medios de comunicación de masas y de la difusión incesante de toda clase de discursos, mensajes y noticias. Y como en los demás ámbitos de la actual sociedad tardocapitalista, la palabra pública está regida por la ley de la competencia, el mercado y la relación de fuerzas. Lyotard definía el lenguaje como una guerra civil general en la que los contendientes se combaten mutuamente a través de lo que él llamaba «darwinismo lingüístico». Yo prefiero hablar del mercado de palabras, dominado, como el de la economía, por el gran capital y los grandes grupos de presión. Pierre Bordieu se refería, en este contexto, con plena razón, al «capital linguistique» y al «rendement informatif», términos procedentes directamente del vocabulario económico.

Pero el poder de la palabra sirve no sólo para expresar cosas, sino también para tergiversarlas, ocultarlas o silenciarlas. De ahí que, con pocas excepciones, el discurso del poder establecido se asemeje a un baile de disfraces y máscaras verbales. Detrás de afirmaciones apologéticas como las cruzadas de libertad de los EEUU se esconden realidades vergonzosas como las guerras de agresión contra Yugoeslavia, Afganistán o Iraq, como el régimen penitenciario de Guantánamo o como las cárceles secretas y las torturas de la CIA. Cuando Rodríguez Zapatero anunció que retiraría las tropas españolas que José María Aznar había enviado a Iraq, ocultó que estaba pensando ya en trasladarlas a Afganistán. Cuando los mandos de la OTAN declaran que la misión de esta organización es la de humanizar y pacificar el mundo, están ocultando que su verdadera función es la de asegurar, «manu militari», el dominio de Occidente sobre las demás regiones del globo. Los administradores de la «res publica» y sus lacayos mediáticos se llenan la boca glorificando de continuo la democracia, el Estado de derecho y la sociedad civil, pero hablan lo menos posible de las tragedias y escándalos humanos y sociales generados por este sistema de poder. La tan cacareada sociedad de la información es, al mismo tiempo, la sociedad de la desinformación.También aquí se cumple la vieja máxima filosófica de que toda afirmación es una negación.

El dominio de clases y de unos pueblos sobre otros se inicia ya en el ámbito del logos manipulados. En contra de lo que afirman Jürgen Habermas y demás apóstoles de la «Diskursethik» y de la intercomunicación no coactiva, el discurso público no es libre, sino que está sometido a la influencia masiva y siempre presente de los sectores hegemónicos de la sociedad. Eso explica que el ciudadano medio carezca de tribunas propias para expresar su opinión. Ello reza especialmente para las capas humildes de población y las clases obreras en general, que desposeídas de sus antiguos órganos culturales e informativos, tienen que recurrir a los mandarines de la industria mediática y cultural burguesa. Cuánto más pobre es uno, menos posibilidades tiene de hacerse oír por lo demás. Por ello es lícito decir que en el plano de la información asistimos al mismo proceso de expropiación que tiene lugar en el universo socioeconómico. Y no menos lícito es decir que el dominio ejercido por el discurso político-intelectual del poder establecido equivale, de facto, a una censura. Bien entendido: no de una censura prescrita desde fuera por orden gubernativa, como en las dictaduras y regímenes totalitarios, sino de una censura gestada por la propia dinámica inherente a la acumulación del capital tanto real como simbólico. Los procedimientos son distintos, el resultado análogo: la monopolización de los órganos de opinión por las grandes cadenas de televisión privadas o estatales, por la gran prensa y por la industria de la cultura al servicio del orden vigente. Lo mismo que hay parias sociales, hay parias excluidos del debate público. Cada cuatro años pueden ciertamente acudir a las urnas, pero después de haber tenido que guardar silencio sobre las tropelías y arbitrariedades cometidas por los políticos de turno. Es la peor de las humillaciones y de las soledades: no poder proclamar a viva voz las decepciones sufridas o el dolor que uno siente. Para este tipo de queja el sistema no tiene previsto ningún espacio. De ahí que lo que yo oigo en medio del eco omnipresente del discurso difundido por el poder es sobre todo el silencio de quienes han sido despojados de la palabra.